酪農学園大学の学生による畜産経営の魅力に迫る

2015/09/08

学び

酪農学園大学肉牛研究会は会社組織になっており、経理、エサの調整、繁殖、獣医師に診断を仰ぐかどうかの判断など、畜産経営をすべて学生たちの手で行えるのが大きな魅力となっている研究会です。

今回は、種付けから出荷まで約2年の飼育を通してのお気持ちを、48代目会長・海老沼 友郎さん、これから進学なさる高校生へのメッセージを、1年生の藤山さんへお伺いしました!

Q. 肉牛研究会は、サークルでは珍しく、学生主体の会社組織になっているそうですが、どのような組織、そして運営内容なのでしょうか?

A. 会長、副会長、会計、監査、飼育課長、事業家課長、企画課課長、計7人の学生幹部で、週1回の会議を開いて打ち合わせしています。2015年7月現在、1年生22人を含めた52人が在籍中です。学生主体による肉用牛の繁殖、育成、肥育、出荷、販売を通しての肉用牛の研究活動を行っています。平日朝7時から8時、夕方16時半から17時半に、牛房の清掃、餌やりを行い、土曜日朝9時から12時は全員が集合し、平日に出来ない大掛かりな作業を行います。また、自分たちで計算して販売。そこから出た儲けを、牛の餌代にあてたり、血統の良い牛の購入にあてています。

Q. 生き物を育てるということで、大変なことも多いですよね?

A. 学生主体で運営していて、毎年役員が変わってしまうので、その経験や技術も変わってしまいます。ですから、今までの育て方とは違うことをやってみる。成功することもあれば失敗することもあります。毎年やり方が違うんですよね。

育成から出荷まで約2年。牛は甘いものが好きなので、あんこやサトウキビの絞り粕など、独自に配合した飼料で、どの時期の牛にどの餌を食べさせるか、また牛がいつもより餌を残したら、その量を確認して、ストレスがないか、病気になっていないかなど気をつけています。毎日、一人から二人、夜に泊り込みで、牛たちの様子をみています。

一番飼育で大事なのは、脚だと言われているんです。先日出荷した牛が970キロ。それを支えるのが脚なんですよ。足腰が弱いと、肉がつかなくなってしまうので、牛を引くときに脚の怪我をしないように気を使いますね。

Q. 海老沼さんのがんばれる動機は?また今後は?

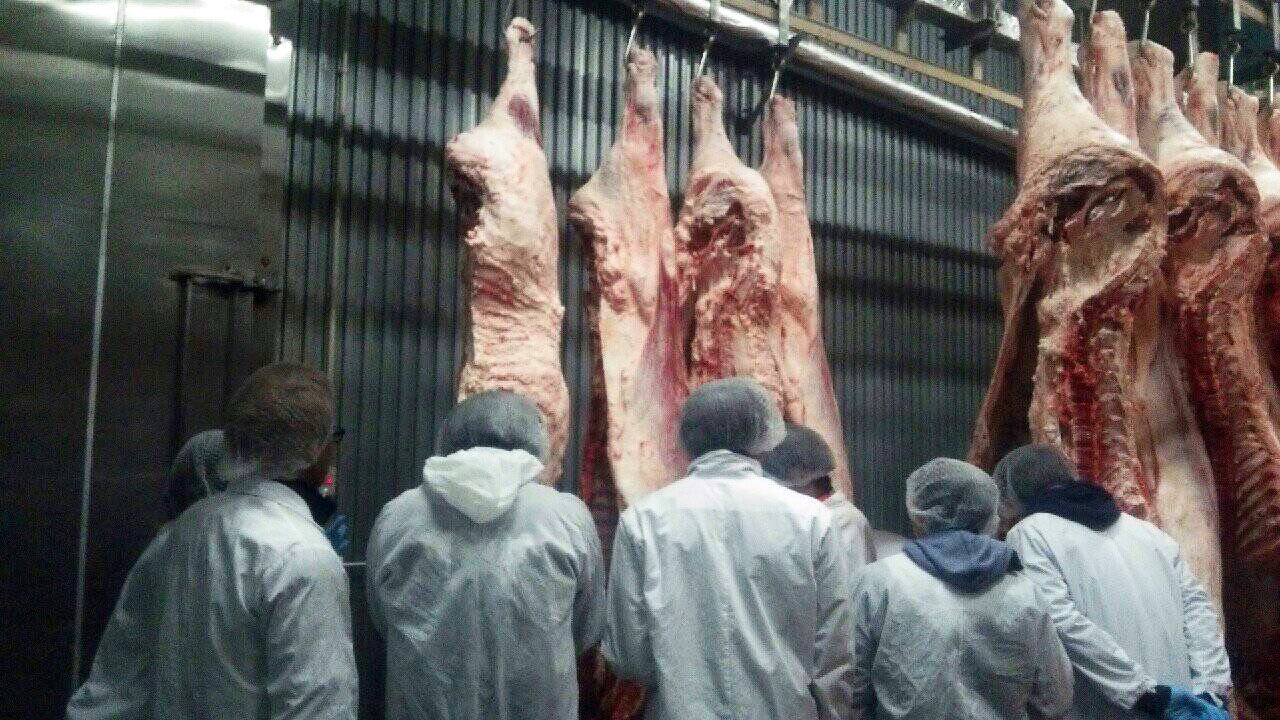

A. 乳牛と肉牛は生産動物で、ペットとは違います。肉食研究会では、「肉を売るところまで自分たちでやります」と宣伝して会員を勧誘するので、その覚悟を持った人たちが集まります。ただ、生き物が好きっていうのが第一前提ですので、いくら出荷のときに「かわいそう」って思わなくても、不本意な死というのは嫌ですから。ちゃんとした目標(おいしい肉牛にする)まで育てあげてこそ、なので、責任感はあると思います。

しっかりした飼育体制で肥育したこと、また、血統も良かったことから、2015年6月1日に出荷した黒毛和種の2頭が、最高等級A-5に格付けされました。霜降り等級は最高のNO12、NO11です。出荷してからは、結果が出るまで、「まだか、まだか」と心待ちにしていて、一大イベントです。日々、楽しいです。

1年間、肉牛研究会の会長として、怪我や事故をなくし、なおかつ、儲けられるようにがんばっていきたいです。将来は畜産関係へ就きたいと思っています。

Q. 藤山さんが肉牛研究会へ入部しようと思ったきっかけは?

A. 私は酪農学園大学に入学するにあたり、ここしかない、酪農大らしいサークルに入りたいと考えていました。牛を学生だけで管理していることは、普通科高校出身の私にとって、何もかも新鮮で心惹かれました。そしてなにより、先輩方の親切な姿、牛についての熱意に感銘を受け、私もこの部の一員になりたいと思い入部を決意しました。

Q. これから大学に進学する高校生に、酪農学園大学へ入学した1年生・藤山さんより一言お願いします!

A. 高校生のうちは、進学や将来についての悩みも多いと思うんですけど、自分の中でやりたいことをしっかり持って、周りの意見に左右されることなく進んでいくことが一番大事だと思います。